先日、青森の「健康経営」セミナーでの

気づきをお伝えしました。

2日目の今日は、健康経営に取り組むことで

「なぜ組織文化が変わるのか?」に焦点を当てます。

私はもともと広報のサポートが専門ですが、

広報と健康経営には共通点が

多いと感じています。

それは、どちらも 「お互いを尊重し、

感謝し合える社風を育てる」 という点です。

🔸広報と健康経営に共通するもの

広報活動をチームで行うと、

普段は見えなかった社内の取り組みが

可視化されます。

🔹チーム広報がもたらす変化

・「その仕事、そんなに工夫してるんですね」と声をかけ合う

・ 社長の思いを発信することで「うちっていい会社だ」と再認識する

・ 部署を越えて「どうしたらもっと喜んでもらえるか」を語り合う

広報の実践を通じて、

社員同士の理解が深まり、

自然と活気のある組織に変わっていきます。

健康経営も同じです。

方法は違いますが、

「会社として社員を大切にする」という姿勢を

示すことで、組織全体の空気が変わります。

🔸ゆで卵とチーズが変えた職場風土

ある中小企業でのエピソードをご紹介します。

10年以上前、健康経営に取り組み始めた頃、

ある朝オフィスに行くと、テーブルの上に

「ゆで卵とチーズ」が置かれていました。

「どうしたの?」と聞くと、

「風邪予防にタンパク質を摂るといいと

産業医が言ってたから。仕事前に一つどうぞ」と。

その一言から会話が広がり、

次第に「朝食をパンだけで済ませていたから助かる」

「お昼に軽く食べられるのがいいね」と

いった声が交わされるようになりました。

🔹小さな習慣が広がる仕組み

そのうち、こんなことが起き始めました。

・ ママさん社員が「簡単豆腐レシピ」を紹介

・ 独身社員も手軽にできる工夫をシェア

・ 仕事以外でも健康を応援し合う雰囲気が自然に生まれる

健康施策は、一人の思いやりから始まり、

やがて社内に「心理的安全性」を育てていきます。

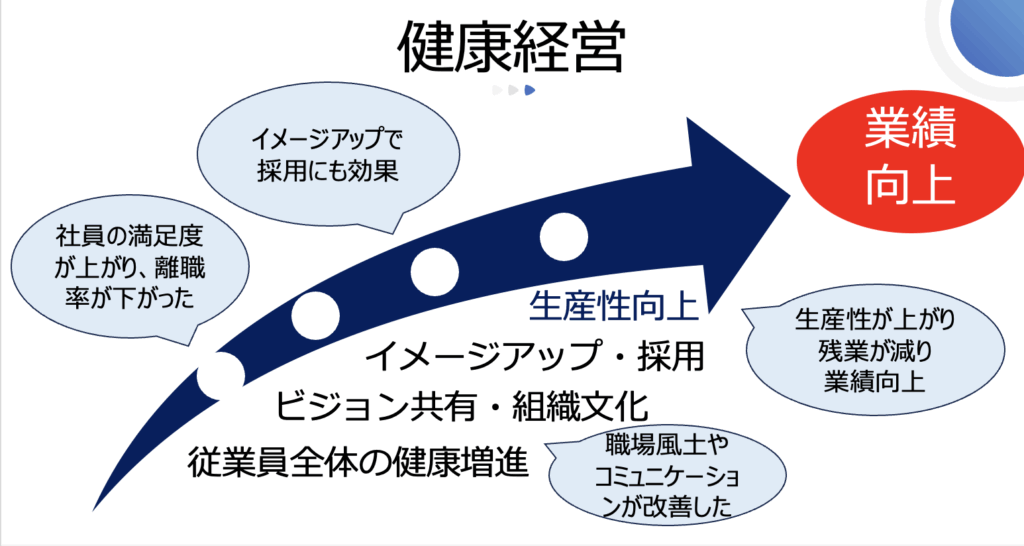

🔹 健康経営が文化を変える理由

健康経営の効果として「コミュニケーションが

活発になった」とよく言われます。

その背景には、共通のゴール

―― 「社員みんなが健康で働ける会社になる」 ――があるからです。

中小企業は縦割りの仕事になりがち。

「隣は何をする人ぞ」では、

周りの仕事がわからず対立しがち。

「私ばかり頑張っている」

「経営者はわかってくれない」という不満も、

共通のゴールに向かうことで和らぎます。

健康を支え合う組織は、

自然と「仕事でも助け合える組織」に変わります。

つまり、健康経営は単なる施策ではなく、

人的資本経営や心理的安全性の土台 になるのです。

🔸まとめ

健康経営を始めるのは難しいことではありません。

まずは健保組合や地域の制度を調べ、

「健康宣言」に取り組むことからスタートできます。

健康経営は、社員の健康を守るだけでなく、

・ 部署を超えた理解を深める

・ コミュニケーションを活性化する

・ お互いを尊重し合える組織文化を育てる

そんな変化を生み出します。

明日は、

「健康経営を社内に定着させる取り組み」 をご紹介します。

どうぞお楽しみに。